beim ersten Mal ins Moor,

beim zweiten Mal um den See

und heute in den Wald…

Das dieser kleine Ort mich bereits zum dritten Mal anzieht hätte ich vor ein paar Wochen selber auch nicht geglaubt. Mir gefällt aber die Umgebung super und so habe ich heute wieder ein paar Dosen zusammen gestellt um mit meiner Lady eine nette HundeGassiCacheRunde abzulaufen.

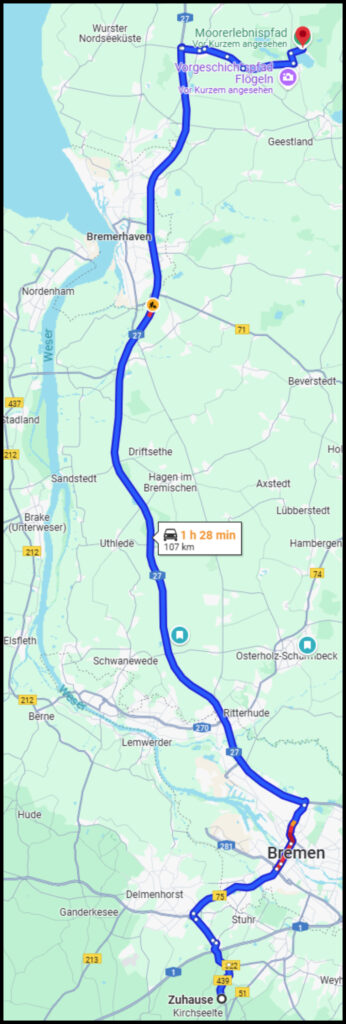

Als Startpunkt habe ich den Parkplatz am „Vorgeschichtspfad Flögeln“ gewählt, dort steht man kostenlos und als wir ankamen war ich das einzige Auto dort.

Der Vorgeschichtspfad Flögeln liegt zwischen Flögeln und Fickmühlen im Landkreis Cuxhaven im Elbe-Weser-Dreieck in Niedersachsen.

Der etwa zwei Kilometer lange Rundweg wurde 1973 im Staatsforst Flögelner Holz eingerichtet und führt zu 30 vorgeschichtlichen (davon 26 Grabhügel) und mittelalterlichen (Wegespuren und Hochäcker) Bodendenkmälern. Der größte Grabhügel hat einen Durchmesser von ca. 25 Metern und eine Höhe von ca. 2,5 Metern. Wahrscheinlich ist ein Teil der Grabhügelgruppe um 1800 v. Chr. entstanden. Außerdem lassen sich in der Landschaft die Konturen von mittelalterlichen Wegen und Ackerbeeten erkennen.

Die Funde legen die etwaige Gleichzeitigkeit beider Gräber nahe. In der Grundkonstruktion sind sie trotz ihrer Lage, einmal im Rundhügel und einmal im Langbett gleich.

Das 1882 entdeckte Großsteingrab „Flögeln 131“ oder „Flögeln 2“ mit der Sprockhoff-Nr. 610 entstand zwischen 3.500 und 2.800 v. Chr. und ist eine Megalithanlage der Trichterbecherkultur (TBK).

Es lag unter einem vier Meter hohen Rundhügel, mit einem Durchmesser von 29 Metern. Die Grabkammer misst innen in der Länge 5,8 Meter und besitzt eine Breite von etwa zwei Metern. Sie wurde aus zehn Tragsteinen errichtet, auf denen fünf Decksteine aufliegen. Den Zugang bildet ein kurzer Gang aus zwei Trägern und zwei Decksteinen.

Beim „Durchwühlen“ des Inneren fand man vor allem tiefstichverzierte Keramikscherben der Trichterbecherkultur aber auch ein Beil, eine Speerspitze, den Teil einer Axt, alles aus Feuerstein.

Interessierte finden es hier sicher megaspannend, ich bin eher wegen dem fantastischen Buchenwald und dem Adventure Labcache hier.

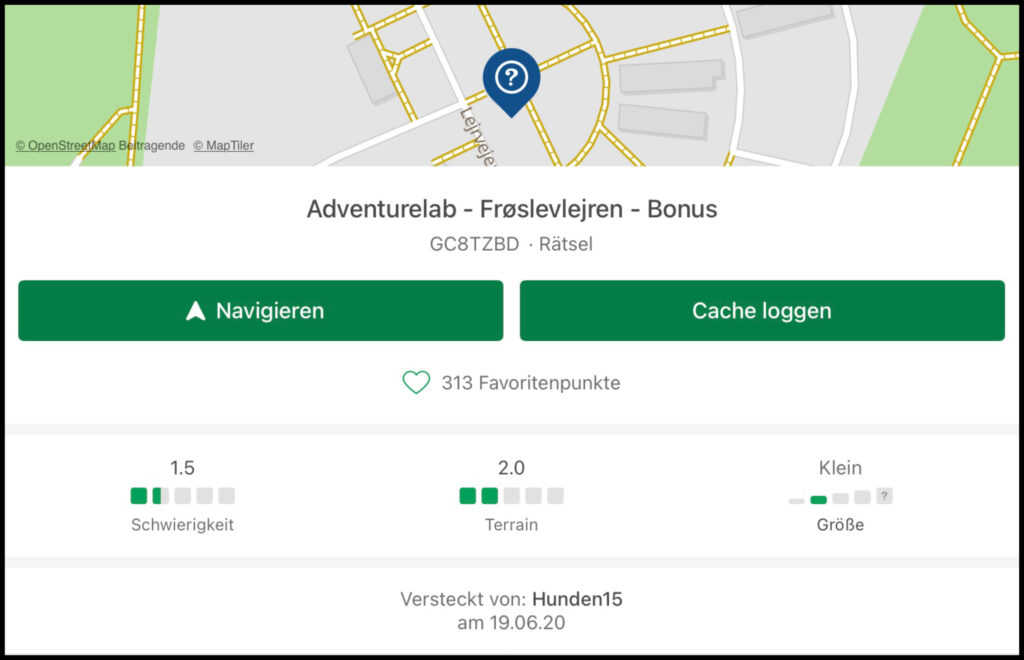

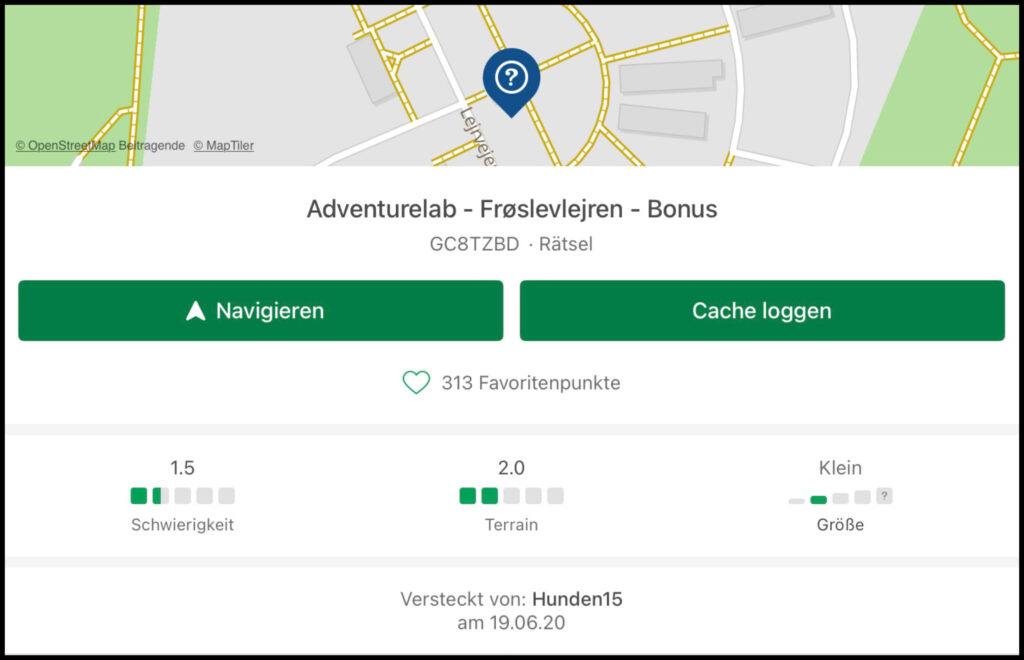

Zu dem ALC gibt es am Ende noch einen Bonus zu finden.

Die Fragen sind alle einfach zu beantworten, es gibt genug Hinweistafeln entlang des Pfades und die Koordinaten für den Bonus sind auch gut eingemessen. Das war schon mal ein schöner Start unseres Spazierganges. Zurück am Parkplatz geht unsere Cacherunde aber auch schon weiter. Dort liegen nämlich noch viele weitere Dosen die gefunden werden wollen und der Weg hierher sollte sich ja auch lohnen.

Einige der Tradis habe ich parallel zum Adventure Lab gespielt, die anderen kamen nun an die Reihe.

Am Ende konnte ich alle Logbücher signieren, wir haben einen wunderschönen Wald gesehen, Lady hatte genug Bewegung, ich wiederum genug Punkte für heute gesammelt und der Schrittzähler war auch zufrieden.

Am Ende stand der Bonus als Belohnung obendrauf, klasse Runde, hat Spaß gemacht.

FAZIT:

Ob ich nun das letzte Mal hier war? Man weiß es nicht, ich habe im Nachbarort „Fickmühlen“ bereits etwas Interessantes entdeckt was ich mir auch gerne anschauen möchte und ebenfalls Hundetourentauglich zu sein scheint. Man wird sehen…

Ich wünsche Euch einen schönen Tag,

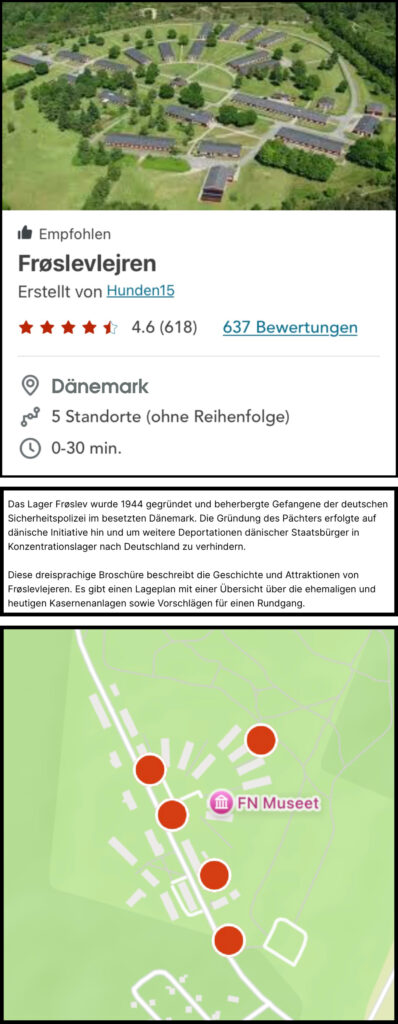

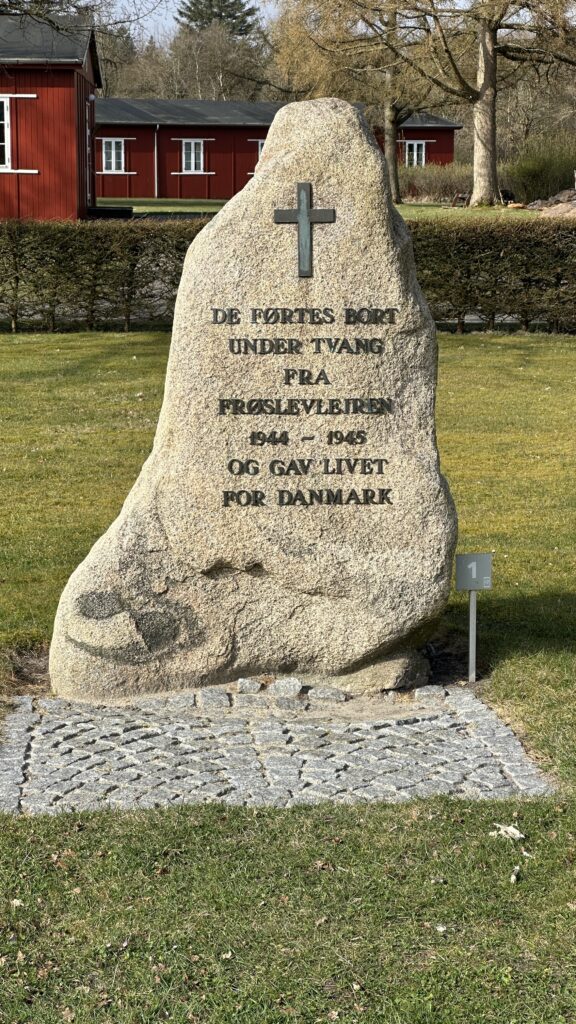

Das Internierungslager Frøslev (dänisch: Frøslevlejren) wurde 1944 in der gleichnamigen Gemeinde Frøslev kurz hinter der deutsch-dänischen Grenze angelegt und führte damals die offizielle deutsche Bezeichnung „Polizeigefangenenlager Fröslee“.

Das Internierungslager Frøslev (dänisch: Frøslevlejren) wurde 1944 in der gleichnamigen Gemeinde Frøslev kurz hinter der deutsch-dänischen Grenze angelegt und führte damals die offizielle deutsche Bezeichnung „Polizeigefangenenlager Fröslee“.

Flögeln ist eine Ortschaft der Stadt Geestland im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven.

Flögeln ist eine Ortschaft der Stadt Geestland im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven.

Das Naturschutzgebiet Eppendorfer Moor liegt zwischen der Alsterkrugchaussee und dem Flughafen Hamburg im Hamburger Stadtteil Groß Borstel an der Grenze zu Eppendorf.

Das Naturschutzgebiet Eppendorfer Moor liegt zwischen der Alsterkrugchaussee und dem Flughafen Hamburg im Hamburger Stadtteil Groß Borstel an der Grenze zu Eppendorf.